こんにちは!7月はみなさん、いかがお過ごしだったでしょうか。

私は大きなライフイベントがあり、次女が生まれました。

新型コロナが猛威をふるう状況下でしたが、無事に生まれてくれて、出産に立ち会うこともできました。

医療関係者の方々にはあらためて、感謝と尊敬しかありません。

次女が生まれて20日ほど経ちますが、すくすく育ってもうすぐ1キロ増えそうです。嬉しいことです。

同時に、育休をもらっています。

育休はこれで3年ぶり2回目です。

妊娠が安定期にはいった2月頃から引き継ぎを開始したので、

あとの業務は大丈夫と思う一方で、やっぱりどこか心配な気持ちはあります。

それでも、

私がやるべきことは目の前の赤ちゃんと、長女のケアをすること。

この一点にすべて集中します( ̄ー ̄)bグッ!

では、7月の読書まとめいきます!

7月のベスト本は「目からウロコのコーチング」

7月のベスト本は、「目からウロコのコーチング」でした!

コーチングと聞いて、スポーツをやらない人は無縁に感じるかもしれません。

でも、そういう貴方にこそ読むべきです!

この本の何がすごいかって、

「コーチングが、人間関係の根底になくてはならないこと」

だということが分かるんです!

「コーチングって、スポーツする人がやるんでしょ?」とか、

思う人がいるかもしれないけど、全然そんなことない。

というのも、コーチングは、

「相手の中に答えがあることを信頼して、それを引き出す」スキルだからです。

この考え方の根底には、

「ひとはみな条件が整えば、自分の力を最大限に発揮して、自己実現に向かう」

『目からウロコのコーチング』

という、崇高な考え方があります。

「人を信じること」に、徹底的にコミットしているのです。

私は時々、会社におけるコミュニケーションが無味乾燥だと感じることがあります。

そう感じる理由は色々ありますが、確実にいえるのは、

そもそも相手に対して、こうした信頼を置けないことが理由だということです。

相手に対する信頼がない状態でのコミュニケーションは、非常に表層的です。

深い話題に踏み込めるわけもなく、ましてや、お互いの中にある答えを見つけようとするなんて、とてもできません。

こうした経験は、あなたにあるのではないでしょうか。

もしそれを変えたいと思うなら、この本を読む価値があります。

副題に「なぜ、あの人には部下がついてくるのか?」とある通り、

本書では上司と部下の関係、No.1ホステスと顧客の関係といった形で

コーチングの具体例が豊富にあります。

こうした具体例も印象に残るエピソードが多いので、

飽きずに読み進めることができます。

ぜひ読んでみてください!

その他、オススメの本と、読書メーターに投稿した感想など

7月は、今まで手を出していなかった領域にも挑戦してみました。

1つ目は、前から気になっていたRPA。

ExcelVBAやkintoneに触れていると、嫌でも話を聞くのですが、

今までちゃんと勉強していませんでした。

『いちばんやさしいRPAの教本』は、UiPathを使ったRPA導入を優しく解説した本です。

単なる説明だけでなく、RPA導入時にはどんな手順で業務を構築し直さなければならないのか、そこまできちんと解説した本です。

ツールを導入するのは簡単でも、それが活きるかどうかは、業務フローの整理にかかっているので、この部分の解説があるのはとても好感が持てます!

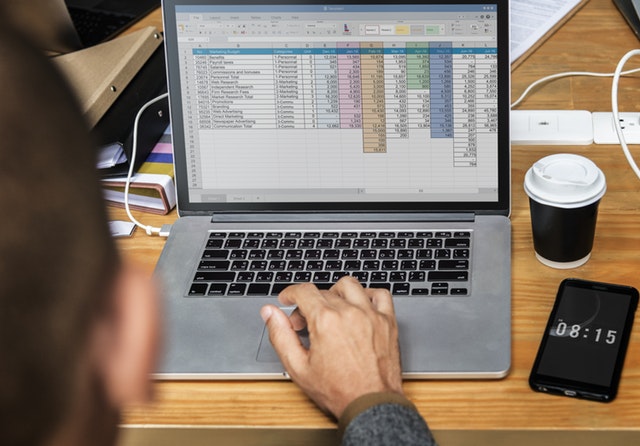

もう一つは、決算書を読めるようになること。

『新版 あなたを変える「稼ぎ力」養成講座』が、それです。

株式投資をやっているので、自己資本比率とか、PERとか、PBRについては知っていたのですが、

「なぜ決算がそのようになるのか、決算書の裏にはどんな企業活動があるのか」

といったことは知りませんでした。

本書は、

「決算の数字は行動と考えの結果を反映したものである」

という視点から、決算書の読み方を解説していくので、

私の読書目的に非常にマッチしていました。

自分に関わる会社が良い会社なのか、そうでないのか、

それが分かるようになりましたね(・∀・)

あと、決算書が読めるようになると、自分の業務が売上に貢献するものなのか、

経費削減に貢献するものなのか分かるのが面白いですね!

私は経費削減に属しているのですが、こうした属性を知って仕事をすると、

視野が広くなりそうです。

そうした意味でも、決算書を読めるようになるのは良いですよ!

その他、以下には読書メータに投稿した感想を載せておきます。

7月の読書メーター読んだ本の数:8

読んだページ数:1851

ナイス数:26

自分の強みだとか持ち味というものを、どのように見つけて表現すれば良いのかわからなかったので読了。持ち味の見つけ方、というよりは、完全に書類の書き方の解説なので、持ち味の見つけ方は、別の本を読むべきです。しかし、書類の書き方を通して、「経験を通して、私はどういった人物なのか」を表現するということの大切さがわかります。この視点が有るかないかで、文章から感じる印象はガラッと変わります。何ができる、だけではなく、できることを通じてどう貢献するか、が大事。

読了日:07月31日 著者:谷所 健一郎

業務改善の目標達成にあたって、コーチングの知識が必要なのではないかと思い読みました。コーチングを全く知らない状態で読みましたが、「ひとはみな条件が整えば、自分の力を最大限に発揮して、自己実現に向かう」という考えた方からして、共感しまくりでした。少なくとも、人と何かをしようとするなら、コーチングの考え方が必須なんじゃないかと思うくらいに、他のノウハウの土台になるような知識が満載でした。偶然かもしれませんが、育児書で読んだ「自己肯定感を高める方法」とコーチングの知識に、非常に共通点が多いことが印象的でした。

読了日:07月25日 著者:播摩 早苗

決算書の読み方は分かっていたものの、活かし方を知らないと感じていたので読みました。 本書は「決算の数字は行動と考えの結果を反映したものである」という視点から、決算書から会社の成長を見たり、その会社が同業他社と比較してどのような特徴があるのか、それが分かるようになることを目的とします。 決算書の読み方というより、それらの数字が比較の中でどのような意味を持つのか、推理する力を養う本です。面白いのは、本書の出版時は、シャープや日産が良いモデルとされていること。その後の展開を見るに、現実はより奇妙ですね。

読了日:07月18日 著者:渋井 真帆

これ一冊で、日本経済の状況と国債の問題、為替をめぐって19世紀に起きたこと、サブプライム問題はなぜ起きたのか、経済学はどのように発展してきたのか、経済学は政治とどのように関わっているのかといったことがわかります。 ”高校生でも分かる内容”を意識して作られたようですが、為替の話などは教科書よりも断然分かりやすい。サブプライム問題は、掘り下げればもっと面白い話もありますが、あえてそこまで踏み込んでいない印象です。この本を読んで興味がでたら、「マネー・ショート」という映画を見ることをおすすめします!

読了日:07月09日 著者:坪井 賢一,ダイヤモンド社

鴨頭嘉人さんが読みまくったということで気になり、読了。プラス思考とか、精神レベルの低さとか、フワフワした内容が多くて捉えにくいのですが、一言でいえば「天は自ら助くる者を助く」という、古来からよく言われることを言っています。身の回りの出来事の、良い面を捉えられるようになれば、物事は自然と好転します。その好転したサイクルが自分をより高い所に導くという、そういった内容です。この内容だけだとフワフワしすぎて身につかないので、読んだ後は習慣化する工夫が必要です。

読了日:07月05日 著者:浅見 帆帆子

名言セラピーシリーズのうち、幕末に特化した一冊。多くは坂本龍馬や吉田松陰など、幕末志士の名言です。今の平和な時代であっても、幕末志士たちのような、「志に命をかける」姿勢は、何かを為すために不可欠。しかし、今の時代は多くの人が、自分の志が何なのか分からずに悩んでいます。志を見つけるためには、「最高の人には思いで共鳴する」ということしかないのでしょう。気になる世界や人には、とにかく飛び込んでみる。共鳴する。今の社会のエッセンスが詰まっているように思います。

読了日:07月05日 著者:ひすいこたろう

「わがままばかり聞いていたらサボるんじゃないか」 「社員をたくさん働かせないと、成果が出ないんじゃないか」という、これまでのサイボウズの書籍であまり無かった疑問に、サイボウズなりに答えた本だと思います。つまるところ、「自分のわがままが組織に貢献するかどうか」がわがままが許容される境界になるのですが、サイボウズでは社員一人ひとりを深堀りする姿勢が凄まじい。そのために質問・説明責任があり、情報のフルオープンがあります。とにかく、人の話を聞くということにフルコミットしています。これは他社に真似できない強みです。

読了日:07月04日 著者:サイボウズチームワーク総研

業務改善するにはRPAの知識が不可欠、ということでまずは基礎的な知識とアプリのイメージを掴むために読みました。 順次処理、反復処理、条件分岐が基本というのはExcelVBAに似ていますが、アプリケーションの枠を超えて、作業を繋げられるのがRPAの特徴です。パターンは決まっているが、作業量が膨大な業務をこなすには、もってこいですね!単なるRPAの解説だけではなく、RPAに業務を載せて成功する方法まで解説しているのが好感です。成功するのが大事ですが、実際はそこが一番むずかしいのです。

読了日:07月04日 著者:進藤 圭

読書メーター

終わりに

全然知らない領域の本を読むと、脳に刺激が来るのがわかります。

新しい回路を使っているような、頭の中でバチバチする感覚。

たまに熱くなってダメだけど、こうした感覚を定期的に感じていたいですね。

そのうち、自分の知識と結びついて、新しい閃きになりそうです。